在生產經營過程中,為了降低用工成本和規避法律風險,部分公司往往選擇勞務派遣作為正式用工的補充,但卻因用工過程中的不規范行為,導致最終實際上產生了更多的風險。本文從勞務派遣的基本用工形式角度切入,結合典型案例對勞務派遣中常見的法律問題進行探究。

勞務派遣的基本用工形式

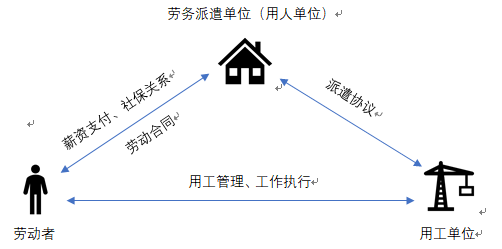

勞務派遣,是指存在勞務派遣單位(即用人單位)、用工單位與被派遣勞動者三方。其中用人單位與勞動者簽訂勞動合同,并與用工單位簽訂勞務派遣協議,然后將勞動者派遣至用工單位工作,并由用工單位對勞動者進行用工管理而形成的“有合同沒勞動,有勞動沒合同”的特殊用工制度。其關系如下圖所示:

勞務派遣可有效降低用工單位的用人成本和用人風險,在方便人事管理的同時減少勞動糾紛。但我國法律法規對勞務派遣的用工形式也存在諸多限制,用工過程中稍不注意便會引起不必要的法律糾紛。以下引用案例就勞務派遣中常見的四個法律問題進行簡要分析,探究當前司法實踐中的主流觀點。

勞務派遣用工超出規定用工范圍和

用工比例的,該用工關系是否歸于無效?

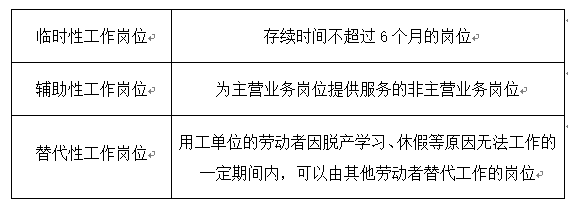

《勞務派遣暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》)中明確,在用工范圍方面,用工單位只能在臨時性、輔助性或替代性(三性)的工作崗位上使用被派遣勞動者。

在用工比例方面,《暫行規定》中明確,用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量,使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的10%。

但若用工單位在用工過程中違反“三性”原則和比例原則,該用工關系是否會歸于無效?目前該問題在實踐中存在爭議,湖南省多傾向于【觀點二】作出判決。

【觀點1】認定勞務派遣關系無效

案例:江蘇省高級人民法院 (2018)蘇民監257號

徐州礦務集團有限公司夾河煤礦與拾景旺、銅山縣彭源勞務派遣有限公司勞動爭議再審申請一案

法院認為:《中華人民共和國勞動合同法》第六十六條明確規定:勞動合同用工是我國的企業基本用工形式。勞務派遣用工是補充形式,只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。前款規定的臨時性工作崗位是指存續時間不超過六個月的崗位;輔助性工作崗位是指為主營業務崗位提供服務的非主營業務崗位;替代性工作崗位是指用工單位的勞動者因脫產學習、休假等原因無法工作的一定期間內,可以由其他勞動者替代工作的崗位。本案中,拾景旺在夾河煤礦(用工單位)從事的是采掘工作,該崗位屬于夾河煤礦的主營業務崗位,不屬于法律規定的可以適用勞務派遣用工的崗位。夾河煤礦先后與銅山縣勞動保障代理服務所、彭源公司(用人單位)簽訂勞務派遣協議,接受拾景旺以勞務派遣工的身份在采掘工作崗位上持續工作長達十余年之久。案涉勞務派遣用工方式違反了《中華人民共和國勞動合同法》的規定,嚴重損害了勞動者的合法權益,屬于以合法形式掩蓋非法目的行為,應認定為無效。因案涉勞務派遣協議無效,故拾景旺與彭源公司所簽訂的案涉勞動合同無效,案涉期間拾景旺與夾河煤礦之間存在勞動關系。

【觀點2】 認定勞務派遣關系有效

案例1:湖南省長沙市中級人民法院 (2017)湘01民終6369號

韓占龍與湖南國湘人力資源勞務責任有限公司、中國地質工程集團公司勞動爭議二審一案

韓占龍稱:“一、韓占龍2008年就在地質集團(用工單位)工作;二、韓占龍在地質集團工作有7年半,既非臨時性,也非輔助性,更不是替代性的工作崗位,地質集團沒有提交證據證明對韓占龍工作崗位使用勞務派遣是合法形式。”

法院認為:“韓占龍與國湘公司(用人單位)之間勞動關系明確,當事人雙方應當依照相關勞動法律、法規的規定行使權利和履行義務……根據《工傷保險條例》相關規定,國湘公司應支付韓占龍一次性傷殘就業補助金18120元,國湘公司應支付韓占龍停工留薪期工資90600元(15100元/月×6個月),國湘公司應當支付韓占龍經濟補償金18198元(12132元/月×1.5個月),國湘公司應支付韓占龍護理費1200元(100元/月×12天)。同時依照《中華人民共和國勞動合同法》第九十二條第二款規定,用工單位給被派遣勞動者造成損害的,勞務派遣單位與用工單位承擔連帶賠償責任。本案中,由于韓占龍系國湘公司派遣至地質集團工作,并在地質集團工作期間因工受傷,遭受損害。根據上述規定,地質集團應對國湘公司支付韓占龍相應工傷保險待遇承擔連帶賠償責任。”

案例2:江蘇省南京市中級人民法院 (2020)蘇01民終655號

李超強與南京自立勞務服務有限公司、南京精益鑄造有限公司勞動爭議二審一案

法院認為:勞動合同法中關于勞務派遣的臨時性、替代性、輔助性“三性”規定系管理性規定,僅違反該管理性規定的,并不影響勞務派遣協議和勞動合同的效力。勞務派遣單位和用工單位違反該管理性規定的,由人力資源社會保障行政部門責令其限期整改。當事人以確認某具體崗位是否屬于“三性”崗位或者用工單位是否超出法定比例用工而發生的爭議,不屬于《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》規定的勞動爭議案件受理范圍,勞動爭議處理機構不予受理。當事人要求確認勞動合同或派遣協議無效或者勞動者要求確認與用工單位存在勞動關系的,缺乏法律依據,不予支持。李超強與自立公司(用人單位)簽訂了勞動合同,系雙方真實意思表示,且李超強未提供證據證明在履行合同過程中就合同效力問題向自立公司提出異議,亦未提供證據證明其因合同效力問題導致其權利受到損害,結合誠實信用原則,故對李超強要求確認其與自立公司(用人單位)簽訂的勞務派遣勞動合同無效的訴請,法院不予支持。對于李超強要求確認其與精益公司(用工單位)自2017年2月8日起至今存在勞動關系的訴請。法院認為,李超強雖自2017年2月8日起進入精益公司工作,但均系勞務公司派遣,且李超強的工資及社會保險費均非精益公司發放和繳納,即李超強與精益公司并未達成建立勞動關系的合意。故對于李超強的該項訴請,缺乏相應的法律和事實依據,法院不予支持。

附勞務派遣關系有效時,對用工單位的行政處罰后果:《勞動合同法》第九十二條規定:“勞務派遣單位、用工單位違反本法有關勞務派遣規定的,由勞動行政部門責令限期改正;逾期不改正的,以每人五千元以上一萬元以下的標準處以罰款。”《中華人民共和國勞動合同法實施條例》第三十五條規定:“用工單位違反勞動合同法和本條例有關勞務派遣規定的,由勞動行政部門和其他有關主管部門責令改正;情節嚴重的,以每位被派遣勞動者1000元以上5000元以下的標準處以罰款。”

綜合上述兩種觀點,筆者認為,當用工單位在用工過程中違反“三性”原則或比例原則時,應結合用工背景和實際用工情況對勞務派遣關系是否有效作出判斷。如1.用工單位過去與勞動者存在直接的勞動關系,之后出于規避簽署無固定期限勞動合同等原因將勞動關系轉為勞務派遣的,則由于用工單位主觀惡性較大,應根據【觀點一】認定勞務派遣關系無效,即用工單位與勞動者之間成立勞動關系;2.若僅是用工單位法律意識淡薄或疏于人事管理,使用勞務派遣的勞動者從事非輔助性、非臨時性和非替代性崗位工作或超出用工比例的,筆者認為應當按照【觀點二】認定勞務派遣關系有效。因為在這種情況下,用工單位雖然存在過錯,但相較于第一種情況主觀惡性輕微,若一味認定勞務派遣關系無效將使得勞務派遣制度的存續遭受沖擊,也使得行政處罰的設立失去意義,故此種情況應認定【觀點二】即用人單位和勞動者之間成立勞動關系,同時可由行政機關視情節輕重對用工單位違法用工的行為作出懲戒。3.在確認勞動關系等人事糾紛以外的訴訟中,例如勞動者在用工單位工作期間受傷索賠,則根據《中華人民共和國勞動合同法》第九十二條第二款規定:“用工單位給被派遣勞動者造成損害的,勞務派遣單位與用工單位承擔連帶賠償責任。”因此對于勞動者而言,當發生此類糾紛時將用人單位與用工單位作為共同被告要求承擔連帶賠償即可,至于用人單位與用工單位則依據勞務派遣協議和各自過錯程度進行內部的責任劃分。

能否通過勞務派遣的方式返聘退休人員?

退休返聘通常是指勞動者達到法定退休年齡退休后,原用人單位或者其他用人單位再與其訂立合同聘用其繼續工作的行為。

根據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(三)》(以下簡稱《勞動爭議解釋三》)第七條規定:“用人單位與其招用的已經依法享受養老保險待遇或領取退休金的人員發生用工爭議,向人民法院提起訴訟的,人民法院應當按勞務關系處理。”、《勞動合同法》第四十四條規定:“有下列情形之一的,勞動合同終止:……(二)勞動者開始依法享受基本養老保險待遇的;……”、《勞動合同法實施條例》第二十一條規定:“勞動者達到法定退休年齡的,勞動合同終止。”

因此不論是用人單位還是用工單位,都無法與已退休人員形成勞動關系,而勞務派遣的前提是用人單位與勞動者間首先形成勞動關系,因此用工單位無法通過勞務派遣的方式返聘退休人員。

在實踐中不論是直接返聘退休員工,還是通過勞務派遣的方式“返聘”退休員工,均傾向于認定各方之間的關系為勞務關系。

案例:湖南省長沙市中級人民法院 (2020)湘01民終1293號

盛利純與湖南省科學技術協會、湖南省湘輝人力資源服務有限公司勞動合同糾紛二審一案

法院認為:盛利純自2003年8月入職招待所處,其與招待所成立勞動關系,直至2009年6月。此后,盛利純非因本人原因進入省科協處工作,其與省科協成立勞動關系,直至2014年7月。盛利純于1963年11月12日出生,其于2013年11月12日已達到法定退休年齡,而后盛利純在2014年8月與湘輝人力公司簽署勞務派遣協議時,其已不具備成立勞動關系的主體資格,故盛利純與湘輝人力公司之間為勞務關系,而非勞動關系。

根據湖南省科學技術協會提交的《勞務協議》、《勞務派遣人員上崗協議》和《工資代發委托協議》,能夠證明從2014年8月1日起盛利純由湘輝公司派遣至后勤服務中心工作,盛利純屬于勞務派遣人員,根據勞動合同法相關規定,勞務派遣單位湘輝公司系盛利純的用人單位,應當與盛利純簽訂勞動合同,被派遣單位只是用工單位,故2014年8月1日之后盛利純與湖南省科學技術協會亦不存在勞動關系。

盛利純要求省科協、湘輝人力公司支付違法解除勞動關系賠償金、失業賠償金、未休年休假工資和養老保險賠償金均建立在存在勞動關系的基礎上,而根據上述分析,2014年8月起盛利純與省科協、湘輝人力公司系勞務關系而非勞動關系,故判決對盛利純要求省科協、湘輝人力公司支付違法解除勞動關系賠償金、失業賠償金、未休年休假工資和養老保險賠償金的請求不予支持并無不當。

退休返聘人員提供勞務受害,最終應由雇傭方

還是勞務接受方承擔責任?

本節針對實踐中仍存在的“退休返聘人員接受勞務派遣工作時受害,應由用人單位還是用工單位承擔責任”的命題進行探究,但由于退休人員不具備成立勞動關系的主體資格,無法建立勞動關系和勞務派遣關系,故其中“用人單位”、“用工單位”的表述不再準確,本節筆者用“雇傭方”和“勞務接受方”分別進行代替。

經筆者查詢中國裁判文書網、威科先行、北大法寶、無訟等網站,發現該問題在判決上不能一概而論。核心點在于判斷勞務接受方對提供勞務者受害是否具有過錯。

1、提供勞務者受害,勞務接受方有過錯的,應由勞務接受方承擔相應責任

案例:上海市第一中級人民法院 (2020)滬01民終7661號

上海地晟物業管理有限公司與張振偉等提供勞務者受害責任糾紛二審一案

法院認為:張振偉(提供勞務者)與錦威公司(雇傭方)雖簽訂《聘用協議書》,并表述為勞務派遣。但因張振偉簽約時系退休人員,故本案并非勞務派遣關系,張振偉作為提供勞務方,地晟物業公司作為接受勞務方,對張振偉在履行職務行為過程中產生的人身損害承擔相應賠償責任。張振偉系退休人員,其為地晟公司提供勞務,地晟公司應對其在從事勞務工作中所遭受的人身損害承擔賠償責任,張振偉系完全民事行為能力的成年人,也應對其在從事勞務工作中未盡到充分注意義務而發生的損害后果承擔相應責任。原審法院根據涉案事故發生的具體情況及張振偉的過錯程度確認地晟公司對張振偉各項損失承擔80%的賠償責任,符合事實及相關法律的規定,并無不當。

2、提供勞務者受害,勞務接受方不存在過錯的,不承擔責任

案例:湖北省武漢市中級人民法院 (2020)鄂01民終9709號

武漢美麗邦瑞物業管理有限公司、曾立峰提供勞務者受害責任糾紛二審一案

法院認為:本案系提供勞務者受害責任糾紛。通過一、二審查明,曾立峰、曾紅梅、王新華的家屬曾昭華(提供勞務者),與美麗邦瑞物業公司(雇傭方)簽訂退休返聘勞務協議書后,被派遣到工貿家電陽邏店(勞務接受方)從事夜間值班工作。2020年4月2日,曾昭華在值夜班過程中因自身疾病死亡。美麗邦瑞物業公司作為勞務派遣方,未嚴格審查所派遣員工的年齡,亦未考慮與員工年齡、身體狀況相適應的工作,導致本案事故發生,美麗邦瑞物業公司存在一定過錯。一審酌定由美麗邦瑞物業公司承擔30%的賠償責任,并無不當,本院依法予以確認。美麗邦瑞物業公司上訴認為事發時曾昭華并非其派遣,是泰欣電器陽邏商場自行雇傭,但結合事故發生日期,尚在退休返聘勞務協議書約定的派遣期限內,且事發時曾昭華系從事該協議約定的派遣單位和工種,現美麗邦瑞物業公司并無證據證明其已與曾昭華辦理了解除勞務協議的證據,對于美麗邦瑞物業公司該項上訴理由,缺乏相應事實和法律依據,本院依法不予支持。泰欣電器陽邏商場作為用工單位,現并無證據證明其對曾昭華的死亡存在過錯,一審認定泰欣電器陽邏商場對曾昭華的死亡不承擔賠償責任并無不當,本院依法予以確認。

3、提供勞務者受害,雇傭方和勞務接受方均不具有過錯,但獲益者需依照公平責任承擔相應責任。

案例:北京市第二中級人民法院 (2020)京02民終9278號

北京市房山區市場監督管理局等與北京今日東方勞務派遣有限公司提供勞務者受害責任糾紛二審一案

法院認為:根據李志安(提供勞務者)與今日東方公司(雇傭方)簽訂退休返聘協議,今日東方公司應房山區市監局(勞務接受方)的工作需要派遣李志安到其下屬琉璃河工商所從事保潔等工作,雙方形成勞務合同法律關系。《中華人民共和國侵權責任法》第三十五條規定:提供勞務一方因勞務自己受到損害的,根據雙方各自的過錯承擔相應的責任。本案中,李志安在提供勞務的過程中突發疾病猝死,但經審理查明,不能證明房山區市監局在李志安突發疾病猝死的事件中存在工作安排及提供環境等方面的過錯,且房山區市監局工作人員在發現李志安突發疾病后馬上進行了必要的搶救并及時通知了醫療機構,盡到了應盡的義務。張瑞芳、李默、李雷上訴稱李志安的發病系因為過度勞累,房山區市監局與今日東方公司對李志安的猝死存在過錯,但并未能提交相應證據予以證明,從李志安生前的工作狀況分析并不能得出房山區市監局為李志安安排的工作量超過正常限度的結論。故李志安在工作期間突發疾病猝死應屬意外事件,房山區市監局及今日東方公司對李志安的死亡并不具有過錯,不應承擔侵權賠償責任。根據《中華人民共和國民法通則》第一百三十二條,當事人對損害的發生都沒有過錯的,可以根據實際情況,由當事人分擔民事責任。李志安是在為房山區市監局提供勞務的過程中遭受損害,雖然房山區市監局及今日東方公司對李志安的死亡并不具有過錯,但作為受益人的雇用單位從道義上應當給予李志安一定的補償。案涉《退休返聘協議書》中約定的提供勞務者人身傷害免責的協議條款違反法律、行政法規的強制性規定,應屬無效。一審法院結合李志安的生前工作狀況、工作時長、房山區市監局及今日東方公司的受益情況等因素酌定房山區市監局補償100000元、今日東方公司補償20000元并無不當,本院予以維持。

注:該案例中法院引用的《中華人民共和國侵權責任法》第三十五條規定:“提供勞務一方因勞務自己受到損害的,根據雙方各自的過錯承擔相應的責任。”現已被《中華人民共和國民法典》第一千一百九十二條替代:“提供勞務一方因勞務受到損害的,根據雙方各自的過錯承擔相應的責任。”