新冠疫情帶來的資本寒冬,將對保理合同的履行帶來什么樣的影響?

文 | 鄢陽洋律師

頭圖來源 | 百度圖片

日前,畢馬威、普華永道等機構在其官方平臺發布了新冠疫情對中國宏觀經濟影響的文章,文章預示疫情將會引發一輪資本寒潮。

在新冠疫情的影響下,企業延期復工,無法趕上春節后消費紅利,故應收帳款出現壞賬的可能性急劇增加,保理合同的履行也將面臨巨大挑戰。

01

保理概述

1.1 什么是保理

保理業務是以債權人轉讓其應收賬款為前提,集應收賬款催收、管理、壞賬擔保及融資于一體的綜合性金融服務。

兩分鐘搞懂什么是保理

來源:騰訊視頻

上傳用戶:山有木兮

1.2 中國商業保理的發展

2009年

商務部等單位印發《關于推動商業信用銷售健康發展的意見》(商秩發【2009】88號)——提出“開展商業保理業務試點,促進應收帳款流轉”;

2012年

商務部印發《關于商業保理試點有關工作的通知》(商資函〔2012〕419號)和《關于商業保理試點實施方案的的復函》(商資函〔2012〕919號)——在天津濱海新區、上海浦東新區開展商業保理試點;

2013年

商務部印發《關于在重慶兩江新區、蘇南現代化建設示范區、蘇州工業園區開展商業保理試點有關問題的復函》(商資函〔2013〕680號)——新增三個試點地區;

商事制度改革(十八屆二中全會)

深圳前海地區將商業保理企業視為一般工商企業直接登記注冊,同時部分非試點地區也開始設立商業保理企業;

2017年全國金融工作會議后

部分省市出現搶注現象,商業保理企業數量出現爆發式增長;

截止2019年6月末

全國已注冊商業保理企業12081家,較2018、2019年初分別增加4222家和540家;全行業注冊資金8487億元,較2018、2019年初分別增加1117億元和457億元。

資料來源:中國銀保監會有關部門負責人就《關于加強商業保理企業監督管理的通知》答記者問(2019.10.31) 筆者整理

02

新冠疫情下保理合同的履行

2.1 新冠疫情防控措施的法律性質屬于不可抗力事件

2019年年底以來,湖北省武漢市爆發了新冠疫情,并迅速席卷全國。國家兩高、各部委陸續發文應對新冠疫情。但就司法文件方面,暫未就新冠疫情行將引發的民商事經濟領域的糾紛出臺指導意見,考慮到2003年“非典”疫情期間,最高人民法院印發了《關于在防治傳染性非典型肺炎期間依法做好人民法院相關審判、執行工作的通知》(法〔2003〕72號)(已廢止)明確:“由于‘非典’疫情原因,按原合同履行對一方當事人的權益有重大影響的合同糾紛案件,可以根據具體情況,適用公平原則處理。因政府及有關部門為防治‘非典’疫情而采取行政措施直接導致合同不能履行,或者由于‘非典’疫情的影響致使合同當事人根本不能履行而引起的糾紛,按照《中華人民共和國合同法》第一百一十七條和第一百一十八條的規定妥善處理。”從文義解釋來看,最高院的意見是將“非典”疫情及相關防治措施認定為不可抗力事件。考慮到非典疫情與新冠疫情本質上均屬于大規模傳染性疫情,加之本次新冠疫情是無法預見、不可避免、不能克服的客觀情況,其性質認定為法律上規定的不可抗力事件可能性較大。

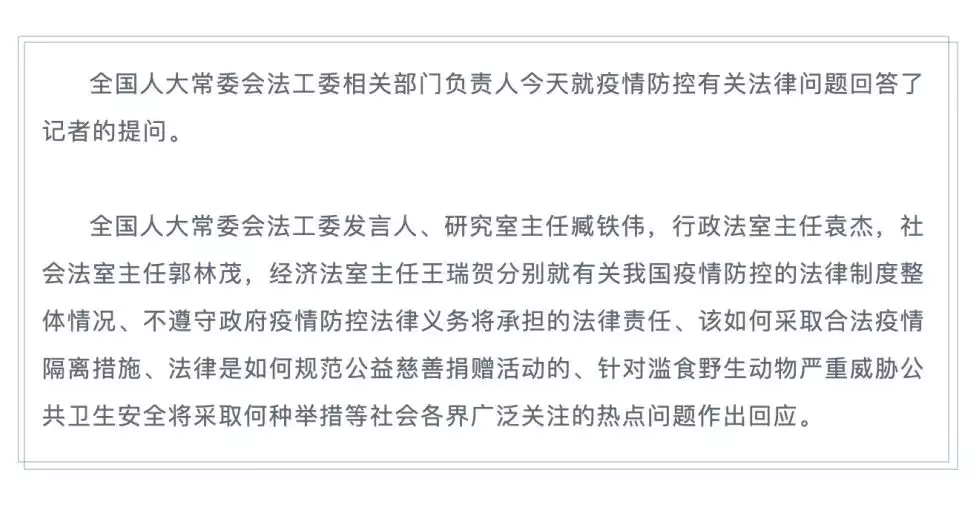

無獨有偶,在本文完成初稿之時,2月10日,全國人大常委會法工委就疫情防控有關法律問題答記者問時,記者提問:“近期不少企業反映,受此次疫情影響,很多合同規定的義務不能正常履行,請問法律對此有什么針對性的規定?”,全國人大常委會法工委發言人、研究室主任臧鐵偉回答:“當前我國發生了新型冠狀病毒感染肺炎疫情這一突發公共衛生事件。為了保護公眾健康,政府也采取了相應疫情防控措施。對于因此不能履行合同的當事人來說,屬于不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力。根據合同法的相關規定,因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。

換言之,官方已經對于本次疫情防控措施的法律性質做出了認定——不可抗力事件。

<<滑動查看下一張圖片>>

2.2 保理合同當事人因疫情違約,可援引不可抗力作為免責事由,要求免除違約責任

筆者分析了幾份較為完整的保理合同,大多約定有“免責事由”條款,即因某類事件導致保理合同中一方違約(常見為未如期償還應付款項),違約方無需承擔違約責任或者享有延期還款的權利,而不可抗力是典型的免責事由。故根據合同約定,違約方是有正當的抗辯事由。若保理合同中既未對不可抗力事件進行任何列舉,也未對此進行任何概括性表述,那么,因新冠疫情導致的不能按期還款是否構成不可抗力,則需要從不可抗力的法定概念進行分析。如前所述,新冠疫情認定為不可抗力的可能性是比較大的,這無疑是違約方的一大抗辯利器。

2.3 在有追索權的保理項下,賣方援引不可抗力事件不足以對抗保理商的追索權

在有追索權的保理中,如果買方到期未付款或未足額付款,保理商是有權要求賣方無條件償付保理預付款的。而目前新冠疫情對其帶來的最直接影響在于,買方若無法按期還款,在合同沒有相反約定的情況下,賣方是否援引不可抗力對抗保理商的追索權?

筆者認為,保理商對于賣方的追索權觸發的是賣方對保理商負有金錢給付義務。根據司法實踐判例,賣方所負的金錢給付責任通常不得因不可抗力而免除,故賣方援引疫情原因作為不可抗力不足以對抗保理商的追索權。分析如下:

第一,對于規制保理合同的法律規定方面。根據2015年12月24日最高院出臺的《最高人民法院關于當前商事審判工作中的若干具體問題》的規定,由于《合同法》未就保理合同作出專門規定,其屬于無名合同。故對于保理合同的審理,適用《合同法》總則的規定,并可以參照《合同法》分則或者其他法律最相類似的規定。

第二,對于保理的法律關系認定方面。司法實踐的主流觀點【1】是將有追索權保理的法律關系認定為包含了金融借貸與債權轉讓,主法律關系為金融借貸,從法律關系為債權讓與擔保,故其本質上為擔保貸款,案由可定為金融借款合同糾紛。

【案例】(2013)榕民初字第1287號案件中,福建省福州市中級人民法院認為:關于本案糾紛的性質及本案審理范圍問題。有追索權保理所涉法律關系,包含了金融借貸和債權轉讓關系。其一,有追索權保理的主法律關系為金融借貸。有追索權保理的融資方向保理銀行獲取融資款,并轉讓其對買方應收賬款,當應收賬款無法收回時,賣方負有回購義務并應向保理銀行承擔還本付息的責任,賣方對于保理融資款仍負有最終的還款責任,故保理融資本質上是賣方與商業銀行之間的資金借貸。此外,銀行通常還會要求賣方另行提供擔保,均符合借款及擔保的法律特征。因此,有追索權國內保理合同的主法律關系應為金融借貸。其二,有追索權保理從法律關系為債權讓與擔保。有追索權保理的保理銀行雖受讓了賣方對買方的應收賬款債權,但保理銀行受讓應收賬款后僅代為管理并收取應收賬款,其與賣方內部之間形成信托關系。

第三,賣方與保理商之間存在金融借貸的主法律關系,保理商的債權追索不因不可抗力事件而免除。

【案例】(2007)民二終字第92號案件中,最高院認為:“雖然廈門市政府為市政建設征用了哈曼尼廣場的部分用地,一定程度上影響了該工程的建設進度,但政府征用行為與耀聲物業公司是否如期償還本案借款沒有必然的因果關系,不構成不可抗力,耀聲物業公司以此作為逾期歸還金融機構借款的抗辯理由,沒有法律依據。借款人廈門國投公司也沒有法律規定或合同約定的義務對該筆借款予以展期。故耀聲物業公司的上訴理由本院不予支持。”

2.4 援引不可抗力事件需注意的事項

第一,援用不可抗力免責,只能在疫情對援引方合同履行能力造成的影響所及的范圍內不承擔責任;對于不受疫情影響的合同義務,不能免責;

第二,援引方應及時按照合同約定向對方發出符合要求的通知。根據《合同法》第一百一十八條之規定,當事人一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明;

第三,援引方應當做好必要的減損措施。根據《合同法》第一百一十九條之規定,當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用,由違約方承擔。

應予注意的是,新冠疫情在短期內將會造成保理行業糾紛的增加,如欲進一步了解保理行業的相關知識,歡迎垂詢: