這個春節,我們的醫務工作者逆流而上、負重前行,從全國各地支援到了疫情最前線,他們的敬業和取舍,讓人揪心;這本該成為一季度營業利潤增長點的春節長假,廣大中小企業的境遇也令人揪心。北京時間2020年1月31日凌晨,世衛組織宣布本次在中國爆發的新型冠狀病毒疫情為“國際關注的突發公共衛生事件”(PHEIC)。這一結果的宣布,并非如許多人所理解的對中國經濟會產生“制裁”般的作用,情況遠沒有那么糟糕。但盲目樂觀更為致命,被認定為PHEIC,無疑將對我國國際貿易形成沖擊。

面對這巨大的挑戰,我們希望通過本文,幫助中小出口企業做足準備,進行充分的風險防范,盡量減少、彌補損失。

圖|武漢疫情一線醫務工作人員(來源:頭條新聞微博)

一、PHEIC的來源

世界衛生大會在2005年通過了《國際衛生條例(2005)》,本次條例的修訂及PHEIC這個概念的誕生,可以說與SARS息息相關。

2002年末,SARS于中國廣東爆發的SARS,擴散并發展成為了一次全球性傳染病疫潮,被定義為“21世紀第一次全球公共衛生突發事件”。以此為推動力,世界衛生大會在2003年建立了一個向所有會員國開放的政府間工作小組,以便向衛生大會建議《國際公共衛生條例》修訂文本草案。第五十八屆世界衛生大會在2005年5月23日,通過了《國際衛生條例(2005)》,于2007年6月15日生效。《國際衛生條例(2005)》的目的和范圍是“以針對公共衛生風險,同時又避免對國際交通和貿易造成不必要干擾的適當方式,預防、抵御和控制疾病的國際傳播,并提供公共衛生應對措施。”

二、PHEIC的定義與認定PHEIC的因素

PHEIC是“國際關注的突發公共衛生事件”的簡稱,是指根據本條例規定所確定的不同尋常的事件:

(一) 通過疾病的國際傳播構成對其他國家的公共衛生風險;以及

(二) 可能需要采取協調一致的國際應對措施。

影響疫情是否構成PHEIC的因素包括:疾病感染病例、死亡病例、傳染性、治療效果、疫區人口密集程度;病情發展速度;是否傳出國境;是否需要限制國際旅行及貿易等。

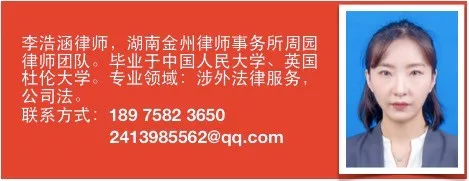

三、臨時建議

根據《國際衛生條例(2005)》十五條、十六條,確定PHEIC后,總干事應發布臨時建議。臨時建議可以包括:

圖|什么是國際關注的突發公共衛生事件(來源:人民日報微博)

然而本次總干事實際發布的建議為:

1、不建議限制貿易和人員流動;

2、應支持和保護醫療系統相對脆弱的國家;

3、加速科研和疫苗相關研究;

4、共同對抗謠言和不實信息;

5、各國積極尋找預防、治療和阻止進一步傳播的計劃;

6、各國積極與WHO 分享信息;

7、所有國家共同努力,共同對抗病毒。

應注意:

1、 與“可以”建議的范圍相比較,本次發布的臨時建議,可謂“非常寬松”。

2、 譚德賽宣布的七條建議明確表示,“不建議對中國實施旅行和貿易限制,任何措施都應當以證據為基礎”。

四、被宣布PHEIC后的影響

PHEIC是對《國際衛生條例》締約國的警報機制,用以預警其他國家加強防控,發布后有效期為三個月,可根據疫情的發展隨時撤銷或更改。然而,世界衛生組織的建議,對國際社會、締約國,并沒有強制力。

也就是說,被宣布認定為PHEIC本身,并不會對我國經濟產生直接影響,但是各國相繼出臺的針對性措施,才是根本所在。其實在本次疫情被宣布認定為PHEIC之前,各國已經采取了相應的措施,例如美國、日本、法國的撤僑,國際航班縮減甚至停運等。

截止本文發稿日2020年2月1日,多國宣布了最新的限制措施:美國禁止14天內訪問過中國的外國人入境;新加坡全面停發簽證,禁止中國公民入境,包括轉機;日本廣州領區停發新簽證,禁止湖北護照入境;意大利宣布進入緊急狀態,取消中意直飛。

圖|美國禁止14天內訪問過中國的外國人入境(來源:Twitter)

種種跡象表明,雖然宣布PHEIC后總干事建議“不必限制旅行和貿易”,然而“建議”不具有強制力,各國仍然紛紛突破了“建議”的范圍,對本次疫情的反應和相應措施逐漸升級。因此,不得不警惕各國對國際貿易出臺相應限制政策。

五、我國出口企業的貿易風險防范建議

如上所述,PHEIC認定后,世衛組織總干事不建議對中國實施旅行和貿易限制,但是如上所述,建議不具有強制力。根據《國際衛生條例(2005)》第四十三條規定,本條例不妨礙締約國為應對特定公共衛生風險或PHEIC,根據本國有關法律和國際法義務采取衛生措施,其措施包括:過境船舶和航空器采取限制通過或停靠,對過境的民用貨車、火車和客車采取衛生措施,轉口貨物的衛生措施甚至扣留。也就是說,宣布為PHEIC后,締約國在向WHO提供充分證據后,可以合法的對符合條件的貨物采取一系列檢查措施,并可以拒絕其入境。

1、注意成本增加

在新型冠狀病毒疫情爆發的時期,拋開是否被認定為PHEIC不談,我國進出口企業面臨的一個問題是,假使他國并未采取中斷對華進出口貿易措施、雙方貿易仍可開展的情況下,我國產品出口時,將會面臨額外的檢疫成本,增加貿易的時間及經濟成本。

2、關注貿易術語

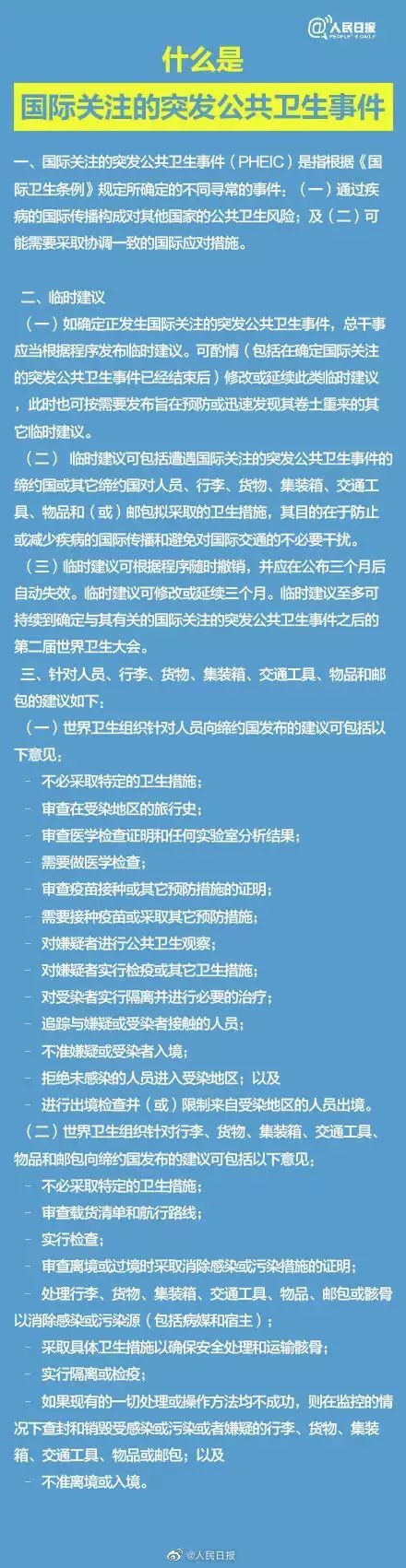

如果進口方國家采取了額外衛生措施甚至扣留貨物,必將引起貨物風險承擔的問題。因此我們在此提示出口企業,著重關注買賣雙方約定的貿易術語。

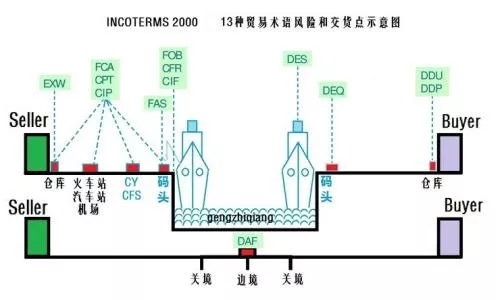

圖|incoterms 2000 13種貿易術語風險和交貨點示意圖(來源:百度)

根據2000年國際貿易術語解釋通則,為規范國際貿易交易雙方責任及風險承擔,將貿易術語分為四組:第一組為“E組”(EX WORKS),指賣方僅在自己的地點為買方備妥貨物;第二組“F組”(FCA、FAS和FOB),指賣方須將貨物交至買方指定的承運人;第三組“C組”(CFR、CIF、CPT和CIP),指賣方須訂立運輸合同,但對貨物滅失或損壞的風險以及裝船和啟運后發生意外所發生的額外費用,賣方不承擔責任;第四組“D組”(DAF、DES、DEQ、DDU和DDP),指賣方須承擔把貨物交至目的地國所需的全部費用和風險。

我國出口企業作為賣方,承擔的風險及責任大小,在上述分類中從E至D遞增。

3、不可抗力作為免責事由

被宣布為PHEIC后,締約國在向WHO提供充分證據后,可以合法的對符合條件的貨物采取一系列檢查措施,并可以拒絕其入境。在國際貿易中,若對方國采取了相應措施,則構成或者潛在構成了合同約定的免責條件。因此,我們首先建議我國貿易企業,尤其是中小貿易企業,在防范本次疫情帶來的交易風險時,著重審查雙方簽訂的買賣合同中的免責條款。按照合同自由原則,當事人在訂立免責條款時,具體列舉各種不可抗力事由,一旦出現這些情況,便可以導致當事人免責。

免責是指在合同履行的過程中,因出現了法定的或合同約定的免責條件而導致合同不履行,債務人將被免除履行義務。一般情況下,自然災害、政府行為(當時人在簽訂合同后,政府當局頒布新政策、法規和行政措施而導致合同不能履行)。

在某些情況下,不可抗力的事由只是導致合同部分不能履行或暫時不能履行,此時,當事人只能部分被免除責任,或者暫時停止履行,在不可抗力事由消除后如能履行還需繼續履行。

因此,針對此次疫情時期的國際貨物貿易,我國企業(尤其是出口企業)首先應審查是否出現合同約定的不可抗力免責事由。其次,在不可抗力事件發生以后,當事人一方因不可抗力的原因而不能履行合同,應及時向對方通報合同不能履行或者需要延遲履行、部分履行的事由,并應取得有關證明;同時,也應當盡最大的努力消除事件的影響,減少因不可抗力所造成的損失。

4、保險賠償問題

上述免責事由雖然可以免除按時履約的責任,但是如果雙方交易的標的物為易損貨物,此時我國出口企業作為賣方,將承擔巨大的貨物因儲存、保鮮等問題帶來的損失。因此,我們建議企業審查這部分損失能否由貨物投保的保險賠付。

通常的險別如平安險、水漬險、一切險承保范圍僅限“運輸過程中”,在本次疫情中,可以預見的情況是貨物因經歷長時間檢驗檢疫或是扣留,因此應審查是否購買了與國家行政管理規章所引起的風險相關連的特別附加險,如交貨不到險(failure to delivery risks)等。

(圖片來源:百度)

面臨突發事件,盲目樂觀與恐慌都不可取。我們能做的就是認清現實,充分地進行必要的風險防范,打勝這場和病毒對抗的戰役。

聲明

由于疫情仍在發展,相關政策有待明確,以上分析和解答不作為正式的法律意見,相關企業如有需求,可咨詢本所律師。