摘要

資金需求者有時會將自己手中未到期的商業票據、銀行承兌票據等向銀行或貼現公司要求變成現款,銀行或貼現公司收進該未到期票據后,按票面金額扣除利息后付給現款,票據到期時再向出票人收款,這通常被稱為票據貼現。本文首先主要對票據貼現的概念及種類進行敘述;其次對銀行票據貼現與民間票據貼現進行介紹,通過對二者在貼現主體、貼現條件、監管體系、法律規定等方面進行比較來理解二者的差異;最后本文通過分析一些案例,并結合《全國法院民商事審判工作會議紀要》對銀行票據貼現與民間票據貼現的相關法律風險進行提示。

關鍵詞:票據貼現 法律風險 民間票據貼現效力

一、票據貼現的概念

承兌匯票是公司在交易活動中一種常見的票據。公司在運轉期間可能會出現資金周轉不開的情況,這就需要把手中的承兌匯票轉化為資金。簡單來說,票據貼現就是申請人將未到期的商業承兌匯票或銀行承兌匯票轉讓給受讓人,受讓人按票面金額扣除貼現利息后,將余額付給持票人的一種融資行為。匯票到期后,受讓人憑票向該匯票的承兌人收取款項。

相關法律也對票據貼現的概念進行了明確,《商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法》第二條規定:“ 本辦法所稱貼現系指商業匯票的持票人在匯票到期日前,為了取得資金貼付一定利息將票據權利轉讓給金融機構的票據行為,是金融機構向持票人融通資金的一種方式。”

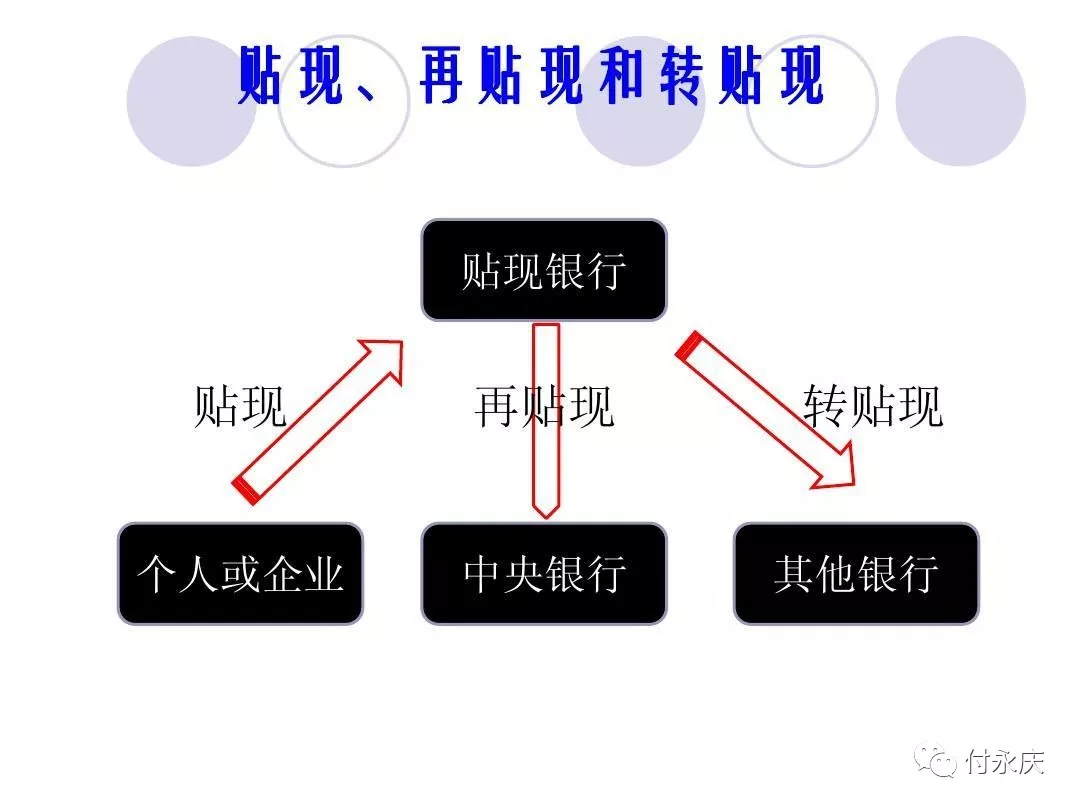

廣義的票據貼現可以分為三種,分別是貼現、轉貼現和再貼現。貼現是指商業票據的持票人在匯票到期日前,為了取得資金,貼付一定利息將票據權利轉讓給銀行的票據行為,是持票人向銀行融通資金的一種方式。轉貼現是指商業銀行在資金臨時不足時,將已經貼現但仍未到期的票據,交給其他商業銀行或貼現機構給予貼現,以取得資金融通。再貼現是指中央銀行通過買進商業銀行持有的已貼現但尚未到期的商業匯票,向商業銀行提供融資支持的行為。

二、銀行票據貼現與民間票據貼現

從性質上來看,貼現又可以分為兩種:一種是銀行與票據持有人之間的貼現業務,一種為民間票據貼現。

1、銀行票據貼現

銀行票據貼現是銀行的一項資產業務,匯票的支付人對銀行負債,銀行與付款人之間實際上是一種間接貸款的關系。

商業匯票的收款人或被背書人需要資金時,可持未到期的商業承兌匯票或銀行承兌匯票并填寫貼現憑證,向其開戶銀行申請貼現。商業匯票的持票人向銀行辦理貼現業務時,需要具備以下條件:在銀行開立存款帳戶的企業法人以及其他組織;與出票人或者直接前手具有真實的商業交易關系;提供與其直接前手之間的增值稅發票和商品發運單據復印件。貼現業務內容一般由受理初審、貼現審查、信貸審批、貼現放款、貼現后管理五個環節組成,其中前四個環節銀行實務中稱為“帶票、當天、查打和買斷”,橫向不同的部門負責相應的環節,突出票據業務的風險控制(1)。

2、民間票據貼現

民間票據貼現是指非金融機構企業或個人之間在無貿易背景下的票據轉讓行為。相較于銀行貸款和銀行票據貼現業務,票據的民間貼現具有手續便捷、審批限制較少、成本較低等諸多優點,是中小企業實現短期、快速融資的重要途徑之一。

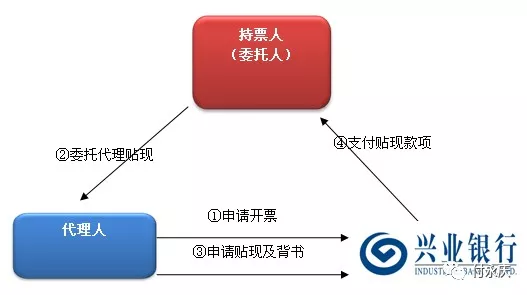

民間票據貼現的流程為:票據融資企業或個人→收票人→貼現平臺公司或者大企業(自己使用)→貼現平臺法人金融機構→轉貼現銀行和最終持有銀行。具體來說,首先,貼現需求人向收票人提出貼現請求,收票人對貼現票據進行審核,審核無誤貼現需求人背書或者交付票據后,收票人當場付款或者約定時間付款。然后,收票人將所收票據交付貼現平臺公司或者資金充足的大企業,后者一般是經工商部門注冊登記的公司機構,主要包括擔保公司、小額貸款公司、典當行、投資咨詢公司等(2)。

3、銀行票據貼現與民間票據貼現的區別

從貼現的主體上來看,銀行票據貼現的參與主體包括商業匯票貼現申請人和辦理的金融機構。其中前者排除了自然人,后者則強調是該金融機構必須經央行批準經營貸款業務。而民間票據貼現的參與主體不限,擁有資金的自然人或者持有空白背書的自然人都可以作為民間票據貼現的參與主體,當然也不需要在貼現銀行開立存款賬戶或者獲得相關國家經營許可。

從貼現的條件來看,銀行票據貼現的申請貼現主體,應與出票人或其前手之間具有真實交易關系或者債權債務關系,并通過提供相關的合同、發票和發運單據等材料證明。而在民間票據貼現中,貼現人根本不考慮上述因素,也不需要提供上述證明材料,其對貼現票據的關注點主要是票據真實性、票據金額、票面簽章的清潔程度等經營安全和經濟效益等因素。

從監管體系來看,銀行票據貼現必須接受中國人民銀行和銀監會的監管,中國人民銀行主要通過貨幣政策傳導、制定支付結算規則、再貼現、企業信用信息基礎數據庫等方式對金融機構的票據業務進行監管。中國銀監會則主要通過頒發金融許可證、規定營業范圍、統計經營報表等方式對商業銀行的票據業務實施具體監管。監管部門對于違規辦理票據貼現的金融機構,可以實施通報、暫停或者停辦貼現業務、處以罰款等監管措施(3)。而在民間票據貼現中,貼現人一般為獲得了地方政府部門的審批或者在當地工商部門注冊登記的機構、企業、個體工商戶,當然也包括自然人,但其經營票據貼現的行為并未納入中國人民銀行和中國銀監會等國家金融管理組織的監管體系。

從法律的規定上來看,《票據法》等法律規章對于票據流通和貼現有著“真實貿易背景”、票據種類法定主義等諸多限制,在我國能夠用于貼現的票據絕大多數是銀行承兌匯票,能夠經營票據貼現業務的主體限為有特定資格的金融機構。民間票據貼現市場在貼現主體、范圍、流程等方面,與法律規定的相關要求還存在較大的差別,其操作又往往欠缺監管和指導,民間票據貼現的法律效力一直存在較大爭議,下文將結合2019年11月14日最高人民法院發布的《全國法院民商事審判工作會議紀要》對民間票據貼現的法律效力進行論述。

三、票據貼現法律風險

1、銀行承兌匯票法律風險

我國關于票據貼現經營業務的法律規定較多,都認為票據貼現業務屬于國家特許經營的金融業務。中國人民銀行關于印發《商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法》的通知(銀發[1997]216號)第 20 條規定:“辦理票據貼現業務的機構,是經中國人民銀行批準經營貸款業務的金融機構。”因此實踐中,我國經營票據貼現業務的主體主要是總行級的國有控股商業銀行的票據專營機構、經批準的各類商業銀行、信用合作社和外資銀行。

實務中因銀行票據貼現行為有相關法律法規的明文規定,所以其風險相對民間票據貼現較小。但是若票據貼現銀行通過貼現取得票據,其目的是為了向出票人發放貸款,且明知貼現票據的簽發、轉讓均無真實交易關系,則可認定銀行與出票人之間構成通謀虛偽表示,所涉民事行為無效,銀行不能取得票據權利。

在(2017)最高法民終41號中國民生銀行股份有限公司南昌分行、上海紅鷺國際貿易有限公司票據追索權糾紛一案中,作為貼現銀行的民生銀行南昌分行因明知辦理貼現的票據不存在真實交易關系的情況下仍向貼現人進行票據貼現,被認定為雙方之間為借款法律關系,并而喪失票據權利(4)。

該案件中民生銀行敗訴的原因在于其同意為有色金屬公司出具的商業承兌匯票貼現,但其真實意思表示實際上是向有色金屬公司發放貸款。同時,根據上海黃浦法院刑事判決書查明的案件事實,民生銀行在明知票據基礎法律關系不真實的情況下,為了幫助有色金屬公司的關聯公司正拓公司公司償還貸款,而同意以向紅鷺公司支付商業承兌匯票貼現款的方式迂回向有色金屬公司發放貸款。

以上行為說明,有色金屬公司、紅鷺公司與民生銀行之間的票據關系,并非各方真實的意思表示,其背后隱藏的是有色金屬公司向民生銀行借款的法律關系,紅鷺公司本身并無取得票據的真實意思。因此,有色金屬公司、紅鷺公司與民生銀行之間構成通謀虛偽表示。故最高院根據《民法總則》第一百四十六條第一款關于“行為人與相對人以虛假的意思表示實施的民事法律行為無效”的規定,認定所有的票據基礎法律關系均為無效。民生銀行獲取票據的手段非法,故根據《票據法》第十二條第一款及《最高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定》第十五條第二項規定否定了民生銀行的票據權利。

在此基礎上,最高法院再依據《民法總則》第一百四十六條關于“以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力,依照有關法律規定處理”的規定,認定有色金屬公司與民生銀行之間存在借款關系。由于民生銀行不享有票據權利,故其無權行使票據追索權,要求紅鷺公司承擔支付票款的責任。民生銀行因此敗訴。

《票據法》第十三條第二款規定:“以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據的,或者明知有前列情形,出于惡意取得票據的,不得享有票據權利。”所以,如果持票人取得票據系基于欺詐、偷盜或者脅迫,或者明知前手取得票據存在以上行為而仍以背書的方式受讓票據的,則不得享有票據權利。

本案中,民生銀行不僅知道前手紅鷺公司系以非真實的意思表示取得票據,而且民生銀行自身也系以向出票人有色金屬公司發放貸款為目的貼現取得票據,故最高法院根據《票據法》第十三條第二款的規定否定了民生銀行的票據權利。其不能基于持票人、付款人身份向其前手紅鷺公司行使追索權,而只能向出票人有色金屬公司以票據基礎關系,即借貸關系,主張權利。

2、民間票據貼現法律風險

從前述的相關法律法規可知,辦理票據貼現業務的機構,是經中國人民銀行批準經營貸款業務的金融機構。國務院制定的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(中華人民共和國國務院令第247號)第二條明確規定:“任何非法金融機構和非法金融業務活動,必須予以取締。”第四條第(三)項明確規定:“本辦法所稱非法金融業務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:(三)非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣。”

上述規定雖然對法定票據貼現的主體進行了規定,但是對于一些無相應資質從事貼現的行為并未明確其效力。在司法實踐中,最高法院對此也沒有統一的認識和觀點,相關的司法文書反映的意見也相悖。

有效說案例:最高人民法院在其審理的(2014)民二終字第17號上訴人銀川利豐物資貿易有限公司與被上訴人石嘴山恒瑞祥商貿有限公司票據請求權糾紛一案中,認可了票據買賣的效力(5)。

基本案情:五礦深圳進出口公司向利豐公司開具了五張總額1000萬元的銀行承兌匯票,該公司通過強艷容向瑞豐祥公司進行“貼現”。強艷容攜帶包括利豐公司1000萬元銀行承兌匯票在內的2280萬元的匯票到瑞豐祥公司,經驗票后瑞豐祥公司向強艷容及其控制人支付了2200萬元,后強艷容未將全部票款給利豐公司,利豐公司報案。后利豐公司起訴要求瑞豐公司返還1000萬元銀行承兌匯票,理由之一就是強艷容從事的是非法票據貼現。

最高院在裁判要旨中認為:民間票據的貼現行為,其實質為民間資金的融通的一種方式。在轉讓方式上,權利人無需以“連續背書”證明其享有票據權利。本案中,受讓方足額支付了貼現款后取得了匯票,證明涉案匯票是應當歸其所有,證據充分,應當予以支持,最終沒有支持利豐公司以非法票據“貼現”為由主張轉讓無效的主張,駁回了利豐公司要求返還承兌匯票的訴訟請求。

無效說案例:最高院在(2014)民申字第2060號安陽市鐵路器材有限責任公司(下稱安陽公司)、邯鄲市團億物資有限公司與安陽市鐵路器材有限責任公司、邯鄲市團億物資有限公司等票據返還請求權糾紛、返還原物糾紛一案作出的裁定書中,否定了安陽公司的票據權利(6)。

基本案情:本案所涉的票據的出票人是東莞市和明紙品包裝有限公司,收款人是清遠市方圓貿易有限公司(以下簡稱清遠公司)。清遠公司在背書人欄中加蓋公章后未填寫被背書人將票據交付后手。安陽公司從王兵手中取得案涉票據,并且支付對價600余萬元,安陽公司獲得該票據后,在票據粘單第一手空白被背書人欄中填寫上自己的名稱并加蓋公司公章。

最高人民法院認為,安陽公司不能獲得票據權利,原因有兩個:1、由于安陽鐵路公司并非從清遠公司處獲得該票據,其與清遠公司沒有真實的交易關系,不能依據票據記載的背書轉讓合法取得該票據。2、王兵稱因金貝特公司欠其債務而以案涉票據抵債。安陽鐵路公司通過支付對價從王兵處取得案涉匯票的行為,實質上是一種票據買賣或貼現,根據相關法律規定,該票據買賣和票據貼現行為屬非法。

綜上安陽鐵路公司既未通過背書轉讓合法取得票據,亦沒有通過合法的票據交付而取得票據,安陽鐵路公司對于案涉票據的持有不具有合法的根據。上述的裁判思路說明最高法院還存在票據買賣行為非法,不能獲得票據權利的思路。

上述兩個案例表明對于票據貼現行為的效力問題,法院在實際裁判中并未統一思路。

但是,隨著2019年11月14日最高人民法院《全國法院民商事審判工作會議紀要》的正式發布,這一情況將有所改變。

該紀要第九部分的第100條到106條,規定了“關于票據糾紛案件的處理”。其中第101條對民間貼現行為的效力進行了明確:

“票據貼現屬于國家特許經營業務,合法持票人向不具有法定貼現資質的當事人進行“貼現”的,該行為應當認定無效,貼現款和票據應當相互返還。當事人不能返還票據的,原合法持票人可以拒絕返還貼現款。

人民法院在民商事案件審理過程中,發現不具有法定資質的當事人以“貼現”為業的,因該行為涉嫌犯罪,應當將有關材料移送公安機關。民商事案件的審理必須以相關刑事案件的審理結果為依據的,應當中止訴訟,待刑事案件審結后,再恢復案件的審理。案件的基本事實無須以相關刑事案件的審理結果為依據的,人民法院應當繼續審理。

根據票據行為無因性原理,在合法持票人向不具有貼現資質的主體進行“貼現”,該“貼現”人給付貼現款后直接將票據交付其后手,其后手支付對價并記載自己為被背書人后,又基于真實的交易關系和債權債務關系將票據進行背書轉讓的情形下,應當認定最后持票人為合法持票人。”

從該條規定可以歸納總結出民間貼現行為涉及的相應法律后果:

(1)不具有法定資質的主體 + 票據貼現行為 = 行為無效;

(2)不具有法定資質的主體 + 票據貼現行為 + 以此為業 = 涉嫌犯罪;

(3)民間票據貼現 + 無真實交易的直接轉讓 + 有真實交易的再轉讓=有效持票。

那么認定民間貼現行為屬于無效的依據又是什么呢?所謂民間貼現,實質是指不具有法定貼現資質的主體進行的票據“貼現”,該非法“貼現”行為違反了國家關于金融業務特許經營的強制性規定,危害了國家的金融管理秩序。

《民法總則》第143條規定:“具備下列條件的民事法律行為有效:(一)行為人具有相應的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。”

合同法第五十二條規定:“ 有下列情形之一的,合同無效:(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;(二)惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規的強制性規定。”

由于規定貼現業務為特許經營業務的規范性文件為部門規章,而非法律和行政法規,故不應認定民間貼現行為違反了法律和行政法規的強制性規定。但由于違反上述部門規章的強制性規定危害了國家的金融管理秩序,損害了社會公共利益,故其屬于《民法總則》第143條規定的“違背公序良俗”或者《合同法》第52條第4項規定的“損害社會公共利益”行為,應認定無效。若被認定為無效,根據紀要的規定,當事人對涉案貼現款和票據應當相互返還。若是當事人不能返還票據的,原合法持票人可以拒絕返還貼現款。

同時還規定了不具有法定資質的當事人以“貼現”為業的,該行為可能涉嫌犯罪,法院應當將有關材料移送公安機關。因此,實務中若存在民間貼現行為該可能被認定為無效,但是若經常多次從事該行為,并以此來盈利,則可能會涉及到相應的刑事處罰。

那么若是承兌匯票背書轉讓中,匯票持有人手中所持有的票據存在某一背書人是通過貼現獲得票據的,是不是會影響到最后持票人呢?

紀要也作了相應的規定:“根據票據行為無因性原理……應當認定最后持票人為合法持票人。”無因性是指:票據行為本身只要符合票據法上的硬性條件,票據關系既可成立,無需額外考慮票據行為之所以發生的原因或基礎。(例如甲是賣家,乙是買家,乙為了支付貨款而簽發本票,甲乙之間的票據債務和原因債務各自獨立成立,其后,即使買賣合同因為某種事由而無效、撤銷或者解除,票據債務依然存在。)因為票據行為存在無因性,那么只要作為持票人的自己是通過真實的交易關系和債權債務關系取得票據的,那么作為最后持票人為合法持票人,依然享有相應的票據權利。

實務中,一些保理業務中也存在著票據貼現的風險。企業日常經營業務過程中,常選擇以商業匯票結算應付款項。有時為資金周轉及時獲取融資款項,常常和保理公司等簽訂保理合同等。同時在受讓前述應收賬款的同時,保理公司還會要求將用以結算應收賬款的票據同時背書轉讓給保理公司。此時票據項下的原因關系是保理融資關系還是票據貼現呢?

/法院開庭/

筆者認為,上述模式滿足票據貼現的行為模式,而在相關司法判例中,深圳市前海合作區人民法院作出的(2018)粵0391民初3800號判決書、(2018)粵0391民初3802號判決書、(2018)粵0391民初3803號判決書(7)中對上述行為認定為民間票據貼現融資關系。

(3800號判決書部分內容)

(3803號、3802號判決書部分內容)

結合2019年11月14日最高人民法院《全國法院民商事審判工作會議紀要》,合法持票人向不具有法定貼現資質的當事人進行“貼現”的,行為應當認定無效。筆者認為紀要的頒布對于司法實踐中民間票據貼現行為的效力具有很大的影響,同時從事民間票據貼現行為人應注意謹慎從事相關業務以防行為無效甚至涉嫌違法犯罪。

/法院開庭/

參考文獻:

(1)參見湯冰:《票據異地貼現問題引發監管思考》,載《金融界》2006 年第 4 期。

(2)參見萬政偉:《民間票據貼現融資法律問題研究》,《云南警官學院學報》2012 年第 6 期。

(3)參見徐星發:《商業銀行票據經營》(第二版),中國人民大學出 版社,第 28-31 頁。

(4)最高人民法院(2017)最高法民終41號民事判決書。

(5)最高人民法院(2014)民二終字第17號民事判決書

(6)最高人民法院(2014)民申字第2060號民事判決書。

(7)深圳市前海合作區人民法院(2018)粵0391民初3800號判決書;(2018)粵0391民初3802號判決書;(2018)粵0391民初3803號判決書.